你應該要知道的食事

台南是台灣虱目魚的養殖重鎮,當地人對虱目魚的鮮度要求極高。從「消肚」到「弄魚」,再到「晡流暝流」,這些術語揭示了台南養殖過程中如何確保魚的鮮度,並且每一個細節都反映了台南人對美味的執著。

撰文=曹銘宗(台灣文化偵探)、盧靖穎(虱目魚女王)

台南是台灣虱目魚養殖的大本營,台南人吃虱目魚講求極致的鮮度,可以從以下幾個「術語」看出來。

消肚

在撈捕之前,除了前一天即不再餵食,並要讓魚把胃腸裡的未消化殘留物排泄出來,台語稱之「消肚」,可避免腸內微生物造成魚體腐敗,有助保鮮。

如此,乾淨的魚腸也被料理成為台南的風味美食「煎虱目魚腸」。

弄魚

如何幫虱目魚排泄殘留物?由於虱目魚是容易受驚的魚種,所以最快的方法就是讓魚因驚嚇而跳躍,台語稱之「弄魚」,可讓魚把胃腸清空,並不想再進食。

在撈捕之前的「弄魚」,早年以人力用竹竿擾動魚塭水流,後來改以馬達膠筏快速駛過魚塭水面,可見魚群躍出水面飛舞的場面。

弄魚可加速虱目魚排泄。(圖片來源:貓頭鷹提供)

晡流暝流

虱目魚離水即死,從魚塭到餐桌的時間愈短,虱目魚就愈新鮮。

虱目魚傳統的撈捕時間,依市場的需求,主要分成下午及夜間兩種時段,台語稱之「晡流」與「暝流」。台語「晡」(poo)指申時,即下午三時至五時,「暝」(mê/mî)指夜晚。

下午撈捕是為了供應北台灣市場,在夜晚之前完成後,即連夜北送趕赴早市。夜晚撈捕則是為了供應南台灣市場,在台南甚至會在天亮前撈捕,即送往最近的市場,鮮度最高。

此外,如果要供應更遠東台灣的花蓮、台東市場,則在清晨就要撈捕,稱之「早流」,經長途運送或可趕上當天的午市,不然就要放入冰庫等待隔天的早市。

到了深水式、密集式養殖的時代,因撈捕量很大,所以設有冰櫃的卡車直接開到魚塭旁,剛撈起的虱目魚在秤重後也直接倒入冰櫃,隨即運往目的地。

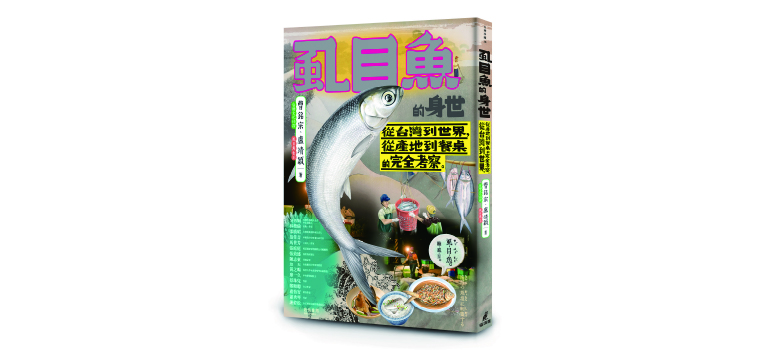

內容來源:《虱目魚的身世:從台灣到世界,從產地到餐桌的完全考察》,貓頭鷹出版。

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶「虱目魚」又稱做「南台灣人的家魚」?命名跟鄭成功有什麼淵源?

▶印尼、菲律賓、台灣為虱目魚養殖三大國!各國命名反映當地文化

▶問題是虱目魚太貴嗎?當未來工資漲破200元 還有比售價讓台南鹹粥更煩惱的事