你應該要知道的食事

屬於濕疹其中之一種的異位性皮膚炎,讓許多人飽受皮膚乾燥、搔癢難耐之苦,也間接影響生活品質。美國加州大學舊金山分校的研究人員發現,成年人攝取較多的鈉,與較高的異位性皮膚炎發生率、反覆發作頻率、嚴重程度具有相關性。

撰文=李旻叡

異位性皮膚炎(Atopic dermatitis)是基因遺傳、環境因素、免疫功能失調、皮膚障壁層缺陷等交互作用所產生的疾病,屬於慢性且會反覆發作的發炎性皮膚疾病,影響全球約2億人。患者除了會有皮膚乾燥、發癢等問題,還可能伴隨紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等症狀。許多患者在季節變換時尤其敏感,例如梅雨季前後尤其黏膩悶熱的天氣,特別容易引發異位性皮膚炎復發或惡化。

異位性皮膚炎經常對患者的自信心造成打擊,並影響其工作或學業表現。雖然異位性皮膚炎可以在任何年齡階段發病,但最大影響族群是兒童,全球約有5~20%的兒童飽受異位性皮膚炎所苦,兒童患者主要表現為反覆濕疹發作、嚴重搔癢和不適,儘管有些人在年紀增長後症狀會有所改善,但許多人在成年之後仍然持續發作。成人異位性皮膚炎則以慢性表皮增生為主,常見病灶部位包括頭部、頸部、手部和腳部。

除了使用皮膚保溼劑、止癢劑或外用類固醇等產品來治療,飲食調整被認為是能改善異位性皮膚炎持續發病的關鍵原因之一,2024年6月發表於國際知名期刊《JAMA Dermatology》的最新研究更是發現,異位性皮膚炎可能是因為鈉攝取過多所引起。

異位性皮膚炎可能是因為鈉攝取過多引起?

過去曾有研究發現,速食會使青少年罹患異位性皮膚炎的機率增加20%,且嚴重異位性皮膚炎的風險增加70%。雖然該研究對於分析特定飲食元素和異位性皮膚炎之間的關係有限,但速食中的鈉含量較多非常有可能是其中一個關鍵原因。

由於人們從飲食中攝取的鈉,大約有90%會從尿液中排出,因此來自加州大學舊金山分校(University of California, San Francisco)的研究團隊使用英國生物銀行(UK Biobank)的資料庫,分析215832名成年人的尿液樣本數據,結果發現受試者每多排出一克鹽,被診斷出罹患異位性皮膚炎的機率就增加11%,異位性皮膚炎反覆發作的機率增加16%,且發生嚴重異位性皮膚炎的風險也提高了11%。

鈉如何影響異位性皮膚炎?

單一尿液樣本可能無法準確反映一個人長期的鹽攝取量,因此研究團隊也對13014名成年人進行了飲食調查,根據24小時飲食回憶問卷,飲食中鈉攝取量每增加1克,罹患異位性皮膚炎的機率就增加22%。雖然目前仍需要進一步的研究來確認高鹽攝取是否會直接導致異位性皮膚炎的發生,但已有越來越多研究表明,皮膚中的鈉與免疫疾病、慢性發炎相關,而先前也有小型研究發現,在異位性皮膚炎患者的病變皮膚中,鈉含量是一般健康人的30倍。皮膚中的鈉可能會活化免疫細胞,進而引起發炎反應,這或許可以解釋鈉與異位性皮膚炎之間的關係。

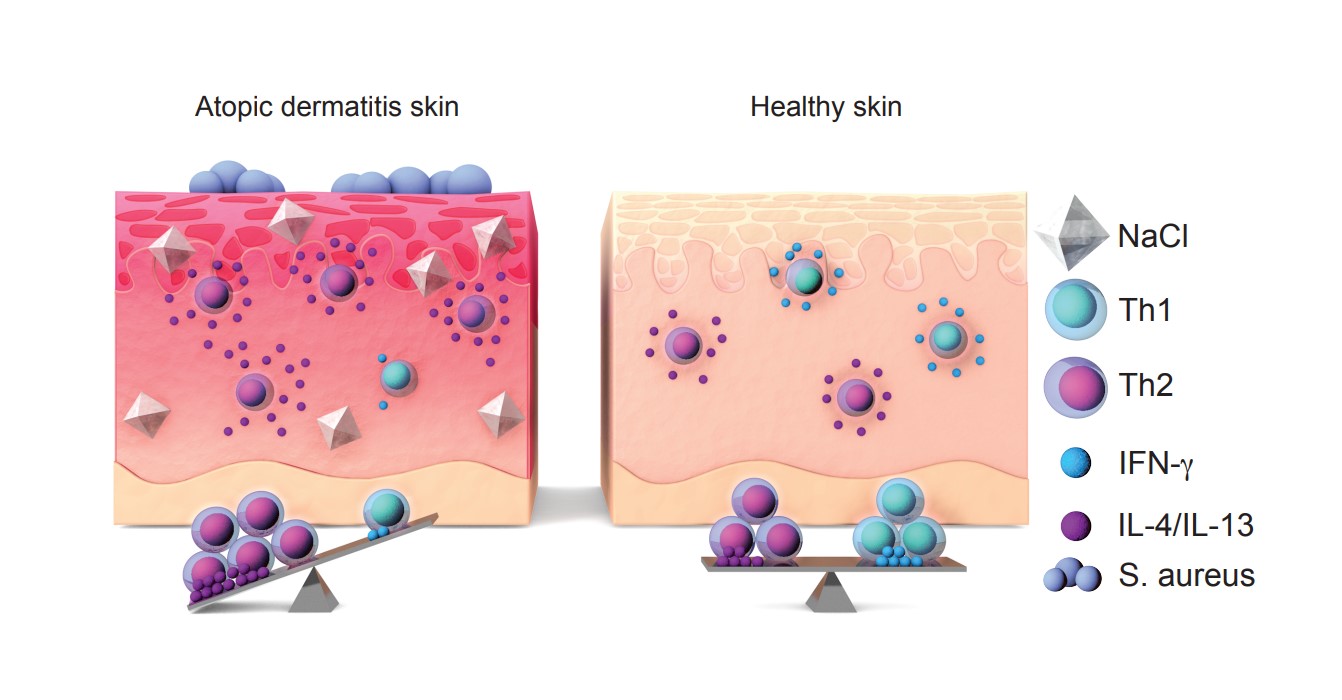

在異位性皮膚炎的皮膚病變區域中,氯化鈉含量明顯增加,而高濃度的氯化鈉能促進異位性皮膚炎的兩大特徵:免疫細胞(Th2細胞)反應增強以及由金黃色葡萄球菌主導的皮膚菌群失調。(圖片來源:Matthias J, Maul J, Noster R, et al. Sodium chloride is an ionic checkpoint for human TH2 cells and shapes the atopic skin microenvironment. Sci Transl Med. 2019;11(480):eaau0683. doi:10.1126/scitranslmed.aau0683)

日常生活如何控制鈉的攝取?

儘管該研究團隊表示,目前仍需更多研究來探討膳食鈉攝取、皮膚中的鈉以及異位性皮膚炎之間的關係,英國倫敦國王學院皮膚專家卡斯滕‧弗洛爾(Carsten Flohr)教授也認為,現在就下結論,斷言降低飲食中的鈉含量可以降低異位性皮膚炎的發生風險或減輕其症狀的嚴重程度,還為時過早。然而,根據台灣歷年來的國民營養調查,台灣人平均每日鈉攝取量高於3000毫克,遠遠超出台灣第8版國人膳食營養素參考攝取量建議的2300毫克(約6克鹽),更別提世界衛生組織建議的成年人每日鈉攝取量應不超過2000毫克(約5克鹽)。過量的鈉攝取不僅可能影響皮膚健康,還可能增加高血壓、心血管疾病等其他健康問題的風險,無論是否與異位性皮膚炎相關,有意識地在日常飲食中適量攝取鈉,是每個人都應該重視的健康習慣。

一個人每日的鈉總攝取量,除了來自鹽巴之外,還包括天然食物、加工食品和其他人工調味品中的鈉含量。這些來源累積起來,一天很容易就超過建議攝取量。雖然大多數人不可能每天仔細計算鈉的總攝取量,但在日常生活中,其實只要有意識地提醒自己盡量減少鈉的攝取量,就可以帶來顯著的改變,以下分享5項減鹽大原則:

1、選擇新鮮食物,避免加工食品

加工食品經常為了延長保存期限、增加風味或改善口感而添加大量鹽巴或其他含鈉調味料。盡量少碰各類罐頭(如鮪魚罐頭、豆腐乳、海苔醬、土豆麵筋、罐頭水果等)、加工食品(如火腿、香腸、臘肉、鹹魚、鹹蛋等)、醃漬蔬菜(如榨菜、雪裡紅、梅乾菜、筍乾等)。此外,各類麵包糕點、麵製品、蜜餞、餅乾洋芋片等,其實含鈉量也不少。購買食品之前應該注意其外包裝的營養成分表,選擇低鈉產品,適量攝取。

2、使用天然食材、中藥材、低鈉調味料增添料理風味

使用味道強烈的蔬菜(如青蔥、薑、大蒜、香菜、洋蔥、九層塔等)、中藥材(如當歸、枸杞、紅棗、黑棗等)、辛香料(如胡椒、花椒、肉桂、香蒜粉等)、糖、醋都可以增加食物風味,進而減少鹽量的添加,自製調味料,如用橄欖油、檸檬汁和新鮮香草製作沙拉醬,也是一個好方法。不過,腎臟病患者需要特別注意市售低鈉醬油、低鈉鹽可能含鉀量高,不適合食用。

3、善用烹調技巧降低鹽巴的添加需求

採用烤、蒸、燉等烹調方式,較能保持食物的天然鮮味,進而可以減少鹽及味精的用量。

4、外食避免主動額外添加任何調味醬料

外食時,點餐應避免選擇醃、燻、醬、滷、漬等烹調方式的餐食。上菜後也盡量減少額外添加任何調味醬料,例如醬油、烏醋、辣椒醬、和風醬、豆瓣醬、甜麵醬、番茄醬、芥末醬等。如果知道餐廳的調味較重,可以主動與店家溝通,請他們少加鹽、味精或其他含鈉調味料,或是自行準備開水,把過多的醬汁洗掉。

5、避免攪菜汁、喝完口味過鹹的湯

菜汁和湯不僅包含了食材流失出的營養,也包含了額外添加的鹽份,含鈉量通常很高。愛喝湯汁或用湯汁攪飯的朋友,要注意可能會不知不覺中攝取過多的鹽、味精或其他含鈉的調味料。可以選擇喝清淡的湯,或是避免喝完所有的湯汁。

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶家有過敏兒該怎麼辦?5種抗過敏食物,改善孩子體質!

▶吃這個也癢、吃那個也癢?中醫師教你如何針對體質調養過敏症狀

▶日本麒麟正式推出「電鹽湯匙」!什麼原理竟讓減鹽飲食和一般飲食吃起來沒兩樣?

參考資料

▶Eczema may sometimes be caused by eating too much salt

▶Sodium Intake and Atopic Dermatitis

▶Sodium chloride is an ionic checkpoint for human TH2 cells and shapes the atopic skin microenvironment

▶2020臺灣皮膚科醫學會 異位性皮膚炎診療共識

▶台灣兒童異位性皮膚炎診療及衛教指引手冊